图为残疾人窦大爷收到助行器。

在第32个全国助残日到来之际,本市多个志愿服务团队和社区开展形式多样的扶残助残活动。

入村慰问 定期服务

昨天上午,宝坻区朝霞街道三岔口村新时代文明实践站里欢声笑语不断。宝坻区的助残志愿者正在这里开展“扶残助残 有你有我”活动,陪着残疾人朋友包粽子。患有脑瘫残疾的小娟(化名)吃着自己包的粽子特别高兴,她的母亲感动地说:“谢谢志愿者,希望你们以后多举办这样的活动。”

此外,志愿者还为村里的残疾人朋友义务理发。15岁的小培(化名)自幼肢体残疾,他高兴地对记者说:“我因为行动不便,去镇里理发很费事。感谢叔叔阿姨们一直惦记着我们,定期上门理发。”

精准帮扶 提高收入

记者跟随志愿者到牛道口镇黄沙务村看望残疾村民王志刚时,王志刚正和妻子在放羊。今年50岁的王志刚曾于2014年因脑卒中留下后遗症,左侧身体行动不便。上有老下有小的他,为了一家人的生活自主创业,开办了一家养殖场。2017年,王志刚家的一批鹅蛋滞销,志愿者帮他组织了爱心义卖,解了燃眉之急。从2020年开始,在志愿者的帮助下王志刚开始养羊,收入也逐年提高。

“真的很感谢你们!多亏你们帮忙,才能让我这个行动不便的残疾人有了现在的幸福生活。”王志刚拉着志愿者的手说。王志刚夫妇怀着感恩的心,也先后加入了志愿服务队,利用业余时间参加助残志愿服务,回报社会的关爱。

登门探望 传递爱心

通过捐赠辅助器具让残疾人朋友的生活更方便,是很多社区共同的助残方式。昨天下午记者来到东丽区军粮城街和顺西园社区采访,社区党委副书记于欢正和残疾人专职委员、网格员、志愿者到残疾人窦文友大爷家探望。他们为窦大爷送去了辅助行走的助行器。

今年68岁的窦大爷因一场意外造成肢体二级残疾,生活难以自理,靠老伴儿照顾。几年前,他的儿子因车祸不幸去世,老两口儿还要抚养未成年的孙子。了解情况后,社区工作人员对窦大爷一家重点关注。逢年过节,社区工作人员和志愿者总是第一时间到老人家帮他打扫卫生,送上节日问候。

昨天,社区工作人员帮窦大爷组装好助行器并调节好高度后,还嘱咐老人使用时注意安全。随后,大家又帮助老人擦玻璃、扫地、整理房间。窦大爷连声道谢:“感谢你们!有你们在,我这心里就感觉有依靠。”(今晚报记者 何欣文并摄)

和平区爱众残疾人阳光工场里的“孩子们”

↑在天津市和平区的爱众残疾人阳光工场,残障学员君君(化名)(左)在母亲的帮助下换衣服(5月13日摄)。

今年21岁的君君(化名)每天上午都会在母亲的陪伴下,来到位于天津市和平区的爱众残疾人阳光工场,做手工、阅读、和同伴一起唱歌……从小被确诊为智力残疾的她在这里慢慢有了进步。像她这样每天到阳光工场打卡上班的,还有50多位。

爱众残疾人阳光工场是一所残疾人辅助性就业机构,也是残疾人的另外一个“家”。每天,几位辅导员组织这些残疾人进行简单的手工劳动,以及康复训练、心理辅导、文体活动,并为他们进行一些专项技能训练,帮助他们走出家门,融入社会。

如今,这些学员不仅有了稳定的收入和城镇职工社会保险,个人能力也都有了不同程度的提高——原本需要家长接送的学员,可以自己上下班了;原本几乎无法与他人进行交流的学员也慢慢融入了集体。他们在获得成长的同时,也为各自的家庭减轻了一份负担,在自立自强的路上不断前行。

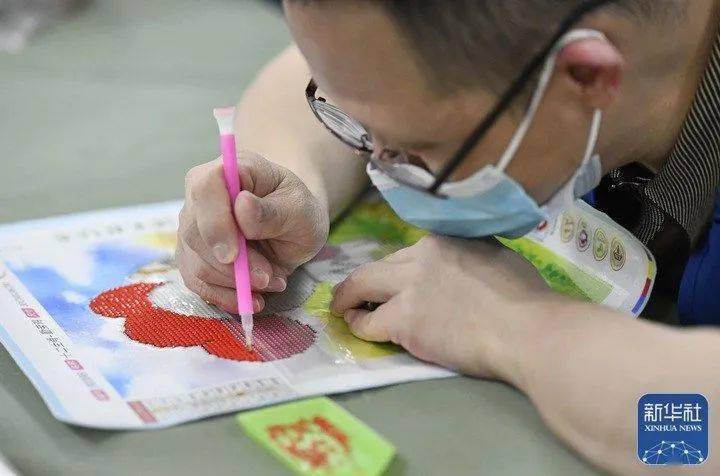

↑在天津市和平区的爱众残疾人阳光工场,一名残障学员在制作钻石画(5月13日摄)。

↑在天津市和平区的爱众残疾人阳光工场,辅导员(左三)在向残障学员讲解手工劳动的注意事项(5月13日摄)。

↑在天津市和平区的爱众残疾人阳光工场入口处,一名残障学员(左)在上班前向辅导员出示健康码(5月13日摄)。

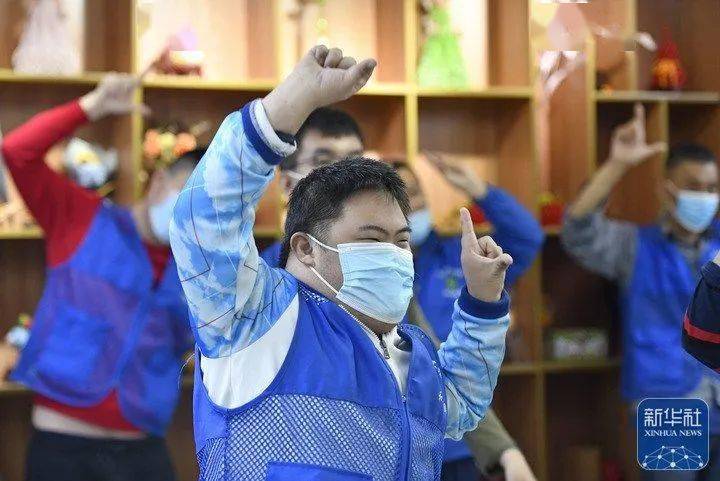

↑在天津市和平区的爱众残疾人阳光工场,残障学员在练习健身操(5月13日摄)。

↑在天津市和平区的爱众残疾人阳光工场,残障学员在辅导员的指导下练习健身操(5月13日摄)。